Herstellung der Proben

Kapitel 2: Vorstrukturierung der V-Gräben

[…]

2.1 Ätzen der V-Gräben

[…]

2.1.1 Experimentelle Durchführung

| Prozeßschritt | Chemikalien | Parameter |

|---|---|---|

| Vorreinigung | ||

| Spülen | ca. |

|

| Spülen | ca. |

|

| Ätzen | ||

| Spülen | ca. |

|

| Spülen | ca. |

|

| Spülen | ca. |

|

Zunächst wird ein Wafer in die vier Viertel gespalten. Alles folgende bezieht sich nun auf eines dieser Viertel.

Die Tabelle 2.1 gibt einen Überblick

über die experimentellen Details des Ätzvorgangs. Das verwendete Brom hat die

Reinheitsstufe „pro analysis“. Ich habe ![]() Brom in

Brom in

![]() Methanol gelöst, man nennt es daher (etwas lax)

Methanol gelöst, man nennt es daher (etwas lax)

![]() -prozentiges

-prozentiges ![]() (Brom-Methanol).

(Brom-Methanol).

Die Ätzzeit von ![]() ist lediglich eine Richtzeit.

Anhand der TEM-Strukturen auf dem Wafer kann man recht leicht die Tiefe der

Ätzung abschätzen. Ich habe versucht, bei allen Wafern eine Ätzstufe

(AS) von

ist lediglich eine Richtzeit.

Anhand der TEM-Strukturen auf dem Wafer kann man recht leicht die Tiefe der

Ätzung abschätzen. Ich habe versucht, bei allen Wafern eine Ätzstufe

(AS) von ![]() –

–![]() zu erreichen, d. h. die

zu erreichen, d. h. die ![]() breiten Gräben der TEM-Struktur sind zum Teil bereits V-förmig, zum Teil noch

U-förmig. Eventuell wird dafür ein Nachätzen nötig.

breiten Gräben der TEM-Struktur sind zum Teil bereits V-förmig, zum Teil noch

U-förmig. Eventuell wird dafür ein Nachätzen nötig.

Die Flußsäure dient nicht nur dazu, das ![]() zu lösen,

sie besorgt auch die Endreinigung des Wafers vor der Bewachsung in der

MOVPE. Insbesondere werden einige anorganische Rückstände (z. B.

Oxide) gelöst, damit sie nicht das Wachstum auf den Seitenflächen

stören können Kaluza (2000, Kap. 7.1).

zu lösen,

sie besorgt auch die Endreinigung des Wafers vor der Bewachsung in der

MOVPE. Insbesondere werden einige anorganische Rückstände (z. B.

Oxide) gelöst, damit sie nicht das Wachstum auf den Seitenflächen

stören können Kaluza (2000, Kap. 7.1).

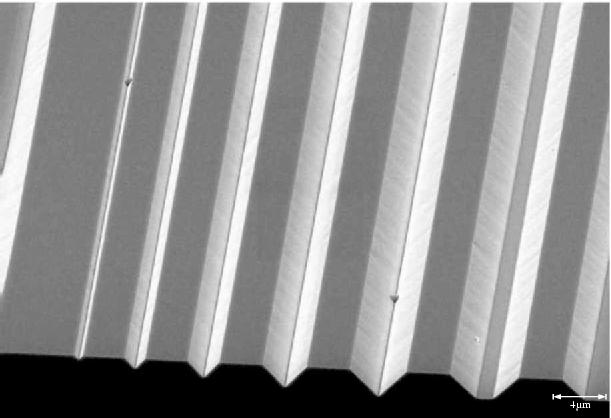

Die Abbildung 2.1 zeigt ein positives

Beispiel für ein geätztes Viertel. Die ![]() -Kanten sind einigermaßen

glatt, entsprechendes gilt für die Seitenflächen der Gräben. (Man beachte, daß

die Seitenflächen vor dem Bewachsen grundsätzlich wesentlich rauher

erscheinen.) Man sieht keine Löcher, die durch Reste der Ätze verursacht werden

können, und auch die Verschmutzungen halten sich sehr in Grenzen.

-Kanten sind einigermaßen

glatt, entsprechendes gilt für die Seitenflächen der Gräben. (Man beachte, daß

die Seitenflächen vor dem Bewachsen grundsätzlich wesentlich rauher

erscheinen.) Man sieht keine Löcher, die durch Reste der Ätze verursacht werden

können, und auch die Verschmutzungen halten sich sehr in Grenzen.

[…]

2.1.2 Versuch mit einer  -Maske

-Maske

[…]